【門窗幕墻網】礦山修復即對礦業廢棄地污染進行修復,實現對土地資源的再次利用。

礦山開采過程中會產生大量非經治理而無法使用的土地,又稱礦業廢棄地,廢棄地存在因生產導致的各種污染。礦山廢棄地是指在采礦或采石過程中所破壞的未經一定處理而無法使用的土地。礦業廢棄地多以重金屬污染和礦山酸性排水污染為主,治理內容以生態修復和污染治理為主。

礦山污染修復受地形地貌、氣候特征、水文條件、土壤物理化學生物特征、表土條件、潛在污染等因素的制約,因此,修復技術和實施方案的選擇需要考慮各因素的影響。

財政部、國土資源部、環境保護部聯合發布《關于取消礦山地質環境治理恢復保證金建立礦山地質環境治理恢復基金的指導意見》。

《意見》明確指出,取消礦山地質環境治理恢復保證金制度,以基金的方式籌集治理恢復資金。企業應將退還的保證金轉存為基金,用于已產生礦山地質環境問題的治理。同時,建立礦山地質環境動態監管機制,加強對企業礦山地質環境治理恢復的監督檢查。

此次由三部委聯合發布《意見》,標志著礦山地質環境治理恢復基金以及礦山地質環境動態監管機制的正式實施。

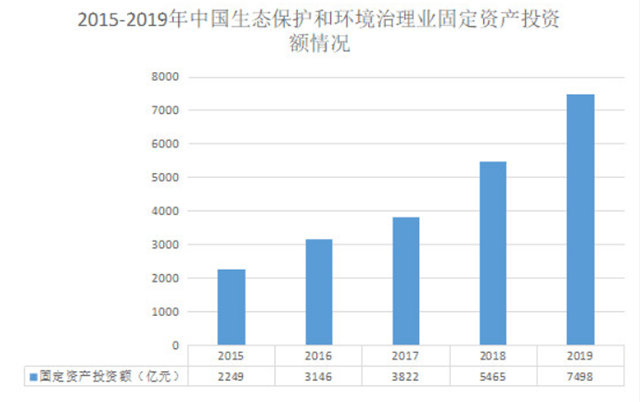

從生態保護和環境治理業的投資情況來看,2019年該行業的固定資產投資額增速較高,較2018年增長了37.2%,遠高于全社會固定資產投資的累計增速。

圖表:2015-2019年中國生態保護和環境治理業固定資產投資額情況

行業在發展中不斷創新,開拓出生態環保行業另一個重要領域。PPP模式作為政府與社會資本合作的一種模式,既能夠分擔投資風險,又能保障社會投資者的基本收益。

2020年2月末,全國PPP綜合信息平臺項目管理庫統計數據顯示,生態建設和環境保護累計項目數為927個,占比約為9.8%;累計項目投資額10060億元。

2016-2019年,我國生態修復行業市場規模不斷擴大,且增速也呈現出上升趨勢。2016年,國內生態修復行業市場規模約為2640億元,到2019年,全國生態修復行業市場規模增長到3872億元,年均復合增長率13.62%。

1.礦山生態修復對土地資源的影響

礦山活動,尤其是露天開采,嚴重破壞了山坡土體結構,加上大型采礦設備的重壓導致地面塌陷,土壤裂隙產生。

而土壤中的營養元素也隨著裂隙、地表徑流流入采空區或洼地,造成許多地方土壤養分短缺,土壤承載力下降,造成土地貧瘠、植被破壞,最終導致礦區大面積人工裸地的形成,使水土更易移動,水土流失加劇。礦山固體廢渣經雨水沖刷、淋溶,極易將其中的有毒有害成分滲入土壤中,造成土壤的酸堿污染(主要是強酸性污染)、有機毒物污染與重金屬污染。

而且由于地下采空,影響了山體、斜坡的穩定性,從而導致地面塌陷、開裂、崩塌和滑坡頻繁發生,泥石流發生的概率增大。

2.對水資源的影響

礦區塌陷、裂縫與礦井疏干排水,使礦山開采地段的儲水構造發生變化,造成地下水位下降,井泉干涸,形成大面積的疏干漏斗;地表徑流的變更,使水源枯竭,水利設施喪失原有功能,直接影響農作物耕種。

同時,礦山開采過程中產生的礦坑水、廢石淋濾水等,一般較少達到工業廢水排放標準,嚴重影響水生生物的生存繁衍與人畜生活飲用。

3.對大氣的影響

礦山在生產過程中,產生大量的粉塵和有毒有害氣體,特別是在露天煤礦中產生的粉塵、煤矸石的氧化和自燃中放出的大量有毒氣體會在干燥氣候與大風作用下產生礦塵暴,不僅污染礦區大氣,破壞作業環境,損害工人身體健康,而且由于風的流動,也是礦區周圍和全球大氣的污染源之一。