歐盟于2010 年立法規定新建公共建筑和住宅分別于2018 年和2020 年實現近零能耗或超低能耗。英國提出住宅和公共建筑的采暖、照明和家用/ 辦公電器分別在2016 年和2019 年實行凈零碳排放。德國正在制定法定標準,到2020 年所有新建的住宅和公共建筑實現零化石燃料消耗。荷蘭提出到2020 年住宅和公共建筑都實現能源中性(energy neutral),即建筑產能和用能持平。丹麥在同一套建筑節能法規中有強制性和自愿性執行共2套指標體系,自愿性標準被稱為低能耗標準,將成為下一版本的強制性標準,起到風向標的作用,2015 年丹麥就將把目前的自愿性低能耗標準升級為強制性標準。

我國北方地區建筑節能工作開展得早、基礎好,嚴寒地區建筑節能標準遠比其他地區嚴格,然而,與發達國家的差距仍然顯著,外在表現為建筑節能標準對圍護結構的傳熱系數設定明顯偏高, 突出表現為采暖能耗高。在墻體傳熱系數方面,同處于嚴寒氣候區的北歐和西歐居住建筑節能標準對墻體傳熱系數要求比我國的更嚴,例如,英國住宅和公共建筑墻體傳熱系數加權平均為0.25W/(m2·K),部品的最高值是0.35W/(m2·K),德國墻體傳熱系數要求為0.30W/(m2·K),瑞典墻體傳熱系數最高為0.18W/(m2·K),而被動房屋(Passive House)的傳熱系數則將降低至0.06~0.10W/(m2·K)。另外,我國標準中的傳熱系數最大值和最小值間的范圍普遍很大,而歐洲多數地區普遍很小。在屋面傳熱系數方面,除嚴寒區(A)和嚴寒區(B)小于三層的住宅外,我國建筑節能標準對建筑屋面隔熱保溫方面的傳熱系數指標均與美國的建筑節能標準存在差距。美國ASHRAE 90.1-2007 要求住宅和非住宅屋面傳熱系數在任何氣候區均為0.27 W/(m2·K),我國所有氣候區的公共建筑屋面傳熱系數規定性指標均劣于美國ASHRAE 90.1-2007。北歐和西歐建筑節能標準比美國ASHRAE 90.1 更嚴,例如,與齊齊哈爾處于同一建筑氣候區的芬蘭首都赫爾辛基,屋面傳熱系數為0.16 W/(m2·K),比齊齊哈爾優56%。

在門窗傳熱系數方面,我國所有氣候區建筑外窗的節能標準明顯低于同氣候區發達國家標準,嚴寒地區居住建筑節能標準中的主流門窗的傳熱系數指標比同氣候區的歐洲差至少15%,盡管黑龍江省有全國最嚴格的外窗傳熱系數要求,但《黑龍江省居住建筑節能65% 設計標準》(DB23/1270-2008)仍比德國差38%。

低碳建筑在我國還是一個新的概念,個別行業協會嘗試性地推出了低碳建筑標準草案,但并未付諸實施。一些研究機構和房地產商也開展了低碳建筑的研究,但目前尚未提出成體系、能實施的低碳建筑標準。

今后的建筑節能標準中碳減排的要求會加強。我國制定低碳建筑標準應重視建筑本體節能,大幅提高建筑節能指標要求,例如使嚴寒地區新建建筑節能水平提升30%~50%,趨近德國被動房標準;同時,在確保建筑節能的前提下,提高可再生能源利用比例,實現建筑低碳化。此外,各地制定適合于自身特點的建筑碳排放測量、監測和報告方法,為低碳建筑和建立建筑碳排放權交易奠定基礎。

大力推進可再生能源在建筑的應用。

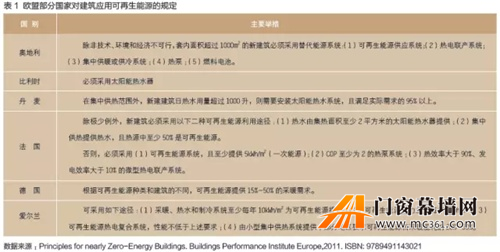

以土地面積和人口數量方面與齊齊哈爾相近的丹麥為例,2012 年丹麥可再生能源占能源總消耗量的比例為23%,電力中43.1% 為可再生能源。2012 年3 月,丹麥議會制定了雄心勃勃的溫室氣體減排目標和可再生能源發展計劃,2020 年可再生能源占能源的比例達到35%,發展風電等可再生能源發電能力,使可再生能源占發電能源的80%,其中風電占50% ;到2030 年,全國全部淘汰以石油和煤為燃料的采暖;到2035 年,電力生產和供暖完全由可再生能源提供;到2050 年,包括交通在內,丹麥所有能源消耗完全擺脫對化石燃料的依賴,屆時,丹麥可再生能源占能源消費的比例將達到100%。歐盟部分國家已明令加強建筑可再生能源應用,見表1。

瑞士、挪威等非歐盟成員國也對建筑可再生能源應用有要求。瑞士要求采暖和熱水能源中至少有20% 是可再生能源,日內瓦、巴塞爾和沃德地區要求至少是30%。未來的建筑都將成為微型發電廠,就地收集可再生能源;每棟建筑以及基礎設施使用氫和其他儲存技術,以存儲間歇式能源;利用互聯網技術使成千上萬棟建筑生產的能源聯網共享。未來建筑不僅是零碳排放,還將是能源的生產單位和儲能設施。我國各地須因地制宜,切實挖掘新能源和可再生能源資源,推進新能源建筑一體化應用。